조용한 마을

나 여기 있다.

나는 여기 있을 것이다.

나는 도시에 가지 않으리라.

그곳은 내가 있을 곳이 아니기에

저 피리소리가 내 온 몸을 감싸고

저 피리를 연주하는 소년

그의 맑은 눈빛처럼 내 마음도 맑아온다.

그곳은 내가 있을 곳이 아니다.

개 짖는 소리

흐르는 강물 소리

바람 불어오는 소리

물결마다 나뭇가지마다 나뭇잎마다

그곳에 내가 있다.

그래서 난 도시로 가지 않으리라.

도시의 소음소리

그 복잡한 도시의 거리에 내가 있을 곳은 없다.

어디에 손길이 닿던 그곳에 나의 심장이 있다.

새벽 닭울음소리가 들리던 들리지 않던

사람의 발길이 닿는 곳이나

사람의 발길이 끊긴 곳이나

그곳에 내가 있다.

하늘은 나의 아버지

대지는 나의 어머니

나는 행복하다

나는 풍요롭다

그래서 나는 도시에 가지 않으리라.

도시에서 누구든지 온다면 환영하리라.

하지만 오는 길에 도시를 짊어지고 오지는 마라.

도시를 짊어지고 오면 내가 설 곳이 없어진다.

그러면 내가 사람의 마음에도 설 곳이 없어진다.

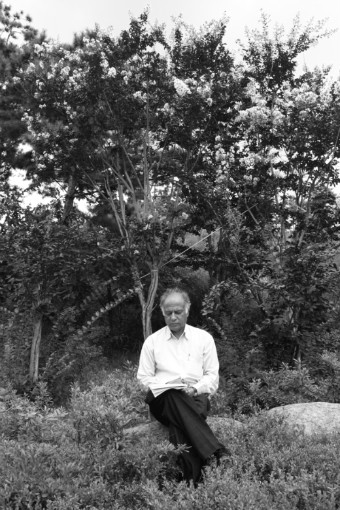

그가 왔었다.

작년 8월 한국에서 처음으로 열린 <네팔문학심포지엄>에 참석하고 나의 출판기념회에 참석해서 기타를 멨다.

기타를 메고 웃는 그의 모습이 즐거워 보인다.

나의 즐거움의 곱이었다.

여행 중에도 멈추지 않는 열기~!

몸에 밴 창작 습관......, 부러운 노익장(?)

60세의 그가 보여준 모든 모습은 나를 가르치기에 충분했고 나는 배울 게 참 많았다.

나를 가르쳤던 선배 시인 이대의 형이다.

겸손과 아량과 어진 마음이 항상 날 눈물나게 하는 분이다.

그야말로 천상 시인의 품성의 선배이시다.

둘은 아주 오랜 형제처럼 너무나 잘 어우러졌다.

나는 두 분의 모습에 감동해서 참 많이도 울었다.

처음 만난 두 분의 다정다감이 지금 이 글을 쓰는 순간에도 눈가를 적신다.

눈가가 뜨겁다.

아마도 눈물인 듯하다.

곧 눈물나던 내 눈가에 웃음을 주는 익살은 또 눈물과 섞여 환한 웃음을 준다.

고마운 인연들, 이 인연들이 나의 영혼의 피와 살이다.

나는 이런 인연으로 행복하고 살만한 세상을 살고 있다고 자부하게 된다.

'내가 사는 세상 > 내가 만난 세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 아마도 2월말 해외로 나가 2년에서 3년 체류할 듯 합니다. (0) | 2008.12.25 |

|---|---|

| 네팔 이주 노동자와의 만남 (0) | 2008.12.04 |

| 꽃이 되어 바라보면-네팔의 저명한 시인인 두르가 랄(Durga Lal)의 시 (0) | 2008.11.08 |

| 아리랑의 어원을 찾아서 (0) | 2008.10.30 |

| 정말 웃겨서 웃고나면 하루가 즐거울까요?(무, 고구마 콘테스트) (0) | 2008.10.27 |