오월이 그립다 말을 걸어 오네.

그리움을 말하는 사람아!

당신은 누군가를 위한 그리움이어 보았는가?

아픔을 말하는 사람아!

당신은 누군가를 위해 아픔이 되어 보았는가?

한 없이 한 없이

그리움으로 그리움이 되어

한 없이 한 없이

아픔으로 아픔이 되어

그리움으로 아픔으로

내가 달래줄 사람이 되자고

내가 달래줄 사람이 되자고

뒤늦은 후회와 뒤늦은 아쉬움으로

누군가의 그리움을

누군가의 아픔을

너무나 가볍게 냉대하지 않았는가?

그리움으로 아픔으로 살아가는 날들이라고

사람이라면 누구나 그리움이었고

사람이라면 누구나 아픔이었고

그런 세월의 무덤으로 눈물이 된

오월의 하늘이 반짝인다.

눈물이 되어 이슬이 되어

꽃구름 같은 청춘을 살았던

역사의 하늘이

오늘은 서럽다고 엉엉 울고 있다.

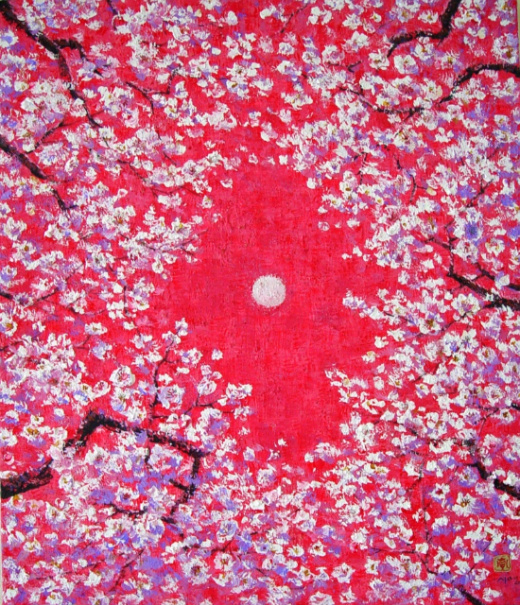

화가 두시영 선생님께서 최근의 작품을 보내오셨다.

내가 아래의 사진을 찍었을 때는 한참 작업 중이셨을 듯하다.

의미를 달리하고 보셨을 지는 모르는 하늘이지만, 뭔가 닮았다는 느낌이 신비롭다.

하늘을 보았고, 허공이라 말하는 공중이 결코 허공이 아닌 무수한 의미로 채워져 있다고 말하고 싶었다.

그런데 두시영 선생님께서 저 그림을 이메일로 보내주셨다.

그런데 오늘은 오월의 그리움과 아픔으로 보이기도 한다.

**왜, 나는 또 멀고 먼 오월의 하늘을 생각하면서

이역만리 이 낯선 땅에서 새벽불을 밝히며 눈물이 나는가?

누군가 말을 하네.

당신 가족이 북에 있느냐고,

당신 가족이 5월에 죽었느냐고,

내 가족 네 가족은 가려서 무엇 하는가?

사람이 살고 볼 일이지,

살고 나서 다음 이야기를 할 일이지.

죽어가는 사람들을 보고,

죽어버린 사람들을 보고

이 것 저 것 따지고 가려서 무엇 하는가?

그럴 일을 없게 하자.

사람을 살리는 사람들을 위해 일하자.

오늘은 또 아픈 오월의 하늘이 보인다.

우거진 신록을 뚫고 저 청정한 청춘의 눈으로 주검이 되었던 사람들,

그리움이 되어 훨훨 날아가는 새가 된 사람들,

이제는, 이제는 하고 누가 잊자고 말을 할 건가?

누가 잊으라고 말을 할 수 있단 말인가?

그런 그리움을 기억해내기가

그 그리움으로 사는 사람들,

그 아픔으로 사는 사람들은 얼마나 가슴 저미는 일이겠는가?

나라면 눈물을 함께 흘리자고 말을 하겠네.

그만 그리워하고 그만 아파마라고 못하겠네.

차라리 엉엉 소리쳐 함께 울자하겠네.

나는, 나는, 나라면......, 그렇게 그 세월을 울며 가자하겠네.

실컷 원 없이 아프다고 말하고,

원 없이 그리워할 수 있게 되면 그제야 눈물도 멈추어지리.

그제야 서로는 부둥켜안을 수 있으리.

너와 나 없이 너나들겠네.

그 그리움으로 그 아픔으로 서로 웃겠네.

'내가 사는 세상 > 내가 쓰는 시' 카테고리의 다른 글

| 쓰고 싶어 쓰는 시 (0) | 2009.05.23 |

|---|---|

| 나는 아침이다. (0) | 2009.05.19 |

| 네(НЕ), 네(НЕ), 넷(НЕТ) (0) | 2009.05.15 |

| 다다(ДАДА) 다(ДА) (0) | 2009.05.10 |

| [스크랩] 세브첸코 생가에서......, 세브첸코에게 바치는 시 (0) | 2009.04.06 |