저녁은 극도로 피곤한 심신 상태에 뱃속에서 받아내지 못해 간단하게 피자와 스프를 시켰다.

스프를 먹고 피자를 먹는데 그나마도 힘겨웠다. 나는 내가 먹던 피자를 외국인 친구들에게 함께 먹을 것을 권했다. 상대적으로 컨디션이 좋아보이던 그들은 사양하지 않고 피자를 기분 좋게 먹는 눈치였다.

나는 제대로 먹을 수 없었는데 그들이 먹어주는 피자! 그나마 다행스러웠다.

식사를 마치고 견디기 힘들게 추위와 싸우고 있는데 독일인들이 머물렀던 테이블로 다와가 불러 자리를 옮겨 앉았다. 그 자리에는 테이블 아래 가스렌지에 불을 켜놓고 있었다.

잠깐이지만 훈훈함에 몸이 살아나는 느낌이었다.

나는 다른 영국인 친구와 미국인 친구를 불러오라고 다와에게 말했다. 그들을 불러와 함께 자리를 했을 때 추위에 떨고 있던 그들도 즐거워했다. 물론 나 또한 마찬가지였다.

나는 잠자리에 들지 말고 이대로 밤을 지새우자고 말했다.

고통스런 추위와 거센 바람을 이겨내기 위해서는 그 방법이 제일 좋을 듯했다. 즐거워하는 외국의 어린 친구들과 훈훈함을 함께하자며 노래를 돌아가며 부를 것을 제안했다.

먼저 내가 '아리랑'을 불렀다.

아주 잘 부르지는 못했지만 그래도 낯선 노래를 흥미롭게 들어주었다.

다음 차례는 미국인이다. 그는 끝내 사양을 했고, 22살의 영국인이 자신이 노래하겠다며 자리에서 일어나 맥주잔에 수저를 꽂았다. 그리고 몸을 흔들며 노래를 하기 시작했다. 모두들 박수를 치며 그에게 호응해주었다.

|

|

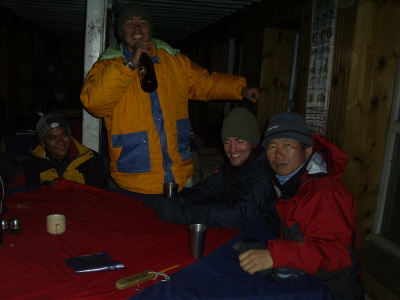

| 한국, 독일, 영국, 미국, 네팔사람들이 모여 노래를 부르고 있다 | |

다음 차례는 네팔 친구들이다.

그런데 네팔인 친구가 끝내 사양을 해서 나는 사회자가 되어 그럼 네팔 친구들이 네팔의 민요 '레쌈피리리'를 합창으로 불러볼 것을 제안했고 그들은 기다렸다는 듯이 즐겁게 노래를 불러주었다.

그리고 머뭇머뭇 이야기를 나누다 주방일이 끝난 주인이 이제 레스토랑 문을 닫는다며 각자 방으로 들어가 줄 것을 명(?)했고 우리는 하는 수 없이 각자 방으로 흩어져갔다.

너무나 고통스런 밤이 시작되었다.

가늠할 수 없는 추위였다. 준비해간 침낭은 꽤나 좋은 침낭이라고 알고 있었으나 4800미터가 넘는 고지대에 판잣집인 게스트 하우스에서는 속수무책이었다.

더구나 8091미터 안나푸르나의 계곡 난간 같은 위치에 자리잡은 하이캠프는 안나푸르나의 찬바람에 견뎌낼 재간이 없는 위치였다.

두터운 등산용 양말을 신고 침낭을 둘러쓰고 두 채의 이불을 뒤집어쓴 채 추위를 견디기 위해 애썼지만, 잠시 잠에 들었다 깬 기억뿐 잠을 제대로 청하지 못했다.

수차례 화장실을 오가며 추위의 고통이 가중되었고, 밤새도록 새벽이 오기를 기다렸다. 그야말로 학수고대했다. 그렇게 지겹게 모진 밤중을 견디려다 결국 지쳐 잠이 들었던가?

|

|

| 하늘과 맞닿은 느낌을 주던 하이캠프, 거친 바람과 견디기 힘든 추위는 생사를 갈라놓을 것처럼 밤새 고통을 안겨주었다. | |

누군가 문을 두드리는 소리가 났다. 깨어보니 새벽 네 시라고 했다. 나는 다와를 깨우고 곧바로 바쁘게 준비를 하고 즐거운 마음으로 레스토랑으로 향했다.

간단하게 스프로 아침을 대신했다. 몸이 오그라든다는 느낌이 어떤 것인가 난생 처음 겪어본다.

군대생활 도중 전방에 산중에서 겪었던 새벽 추위와도 비교할 수 없이 힘겨운 추위다. 스프조차 다 먹지 못하고 따뜻한 물을 주문했다.

이곳에서는 따뜻한 물조차 돈을 받는다. 따뜻한 물 한 잔에 30루피라니, 참 어이없는 일이지만, 어쩌겠는가? 그만한 특효약도 없으니 그 물을 감사하게 마셔야지.

|

|

| 새벽 네시 하이캠프를 떠나 10여분 정도 걸었을 때, 전날 만났던 프랑스인들을 길어서 만났다. 그들은 하이캠프를 들렀다가 다른 코스를 경유하여 새벽길을 나섰다고 했다. | |

어서 길을 가자며 나는 다와를 졸랐다.

다른 외국인들보다 우리가 먼저 길을 나섰다. 나는 헤드랜턴을 켜고 다와의 뒤를 따랐다. 칠흑 같은 어둠 속이다. 다와는 어찌된 영문인지 헤드랜턴을 켜지 않았다.

분명 그도 헤드랜턴이 준비되었다고 했는데, 아마도 다른 네팔인에게 빌려준 모양이다. 조심스럽게 한 발짝 두 발짝 옮겨 딛는데 뽀드득 뽀드득 살얼음을 밟는 소리가 어둠 속을 가르고 퍼져간다.

새벽바람은 잔잔했다. 길을 가기에 안성맞춤인 것은 눈이 각진 채 밟힌다는 것이다.

미끄럽지 않은 눈길을 걷는 기분, 그리고 새벽 공기가 긴장을 강화시킨다. 고도가 4800미터를 넘어서기 시작한다는 것도 긴장을 더하고 즐거운 기분을 들게 한다.

이십 여분 길을 가다가 갑자기 두 사람의 일행을 만났다. 마낭에서 부터 알게 된 프랑스인 젊은 친구 둘이 우리보다 앞서 길을 가고 있었다.

그들은 전날 다른 코스를 거쳐 토롱-라 구간을 향해 길을 가던 도중 다시 우리를 만난 것이다.